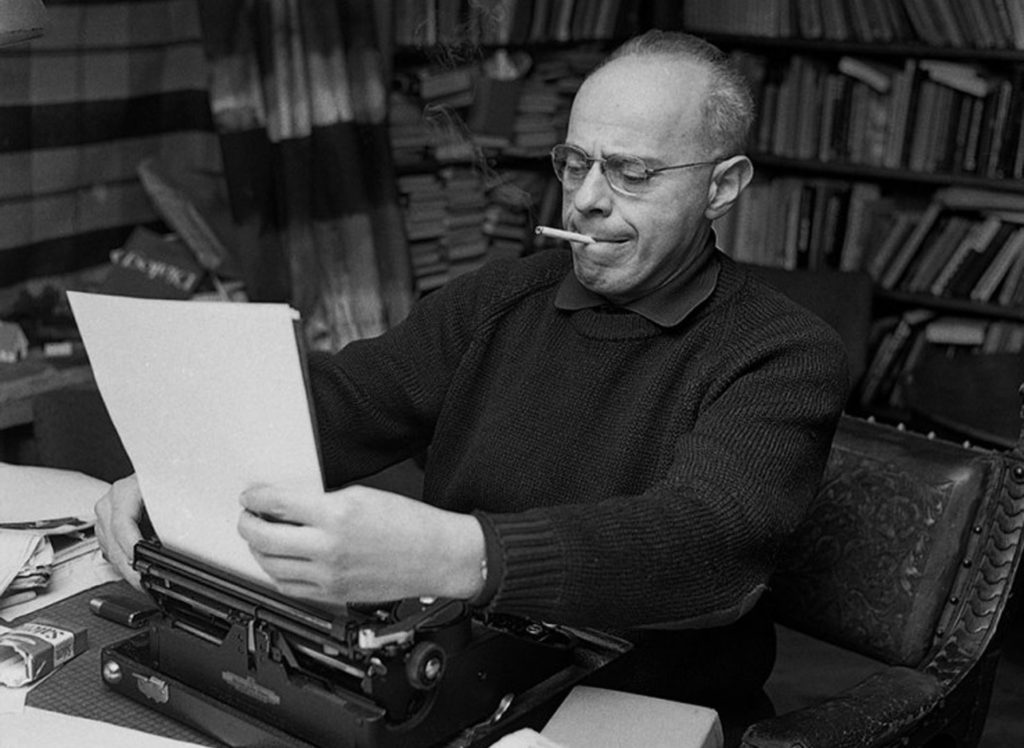

En estrecha conexión con el El doctor Diágoras (1971) se encuentran aquellos otros relatos en los que Lem reflexiona explícitamente sobre la aparición de la Singularidad Tecnológica en forma de explosión de una IA dotada de un nivel sobrehumano de inteligencia general. El matemático Irving John Good, que trabajó con el equipo de descodificadores de Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial, definía en 1965 esta máquina en los siguientes términos:

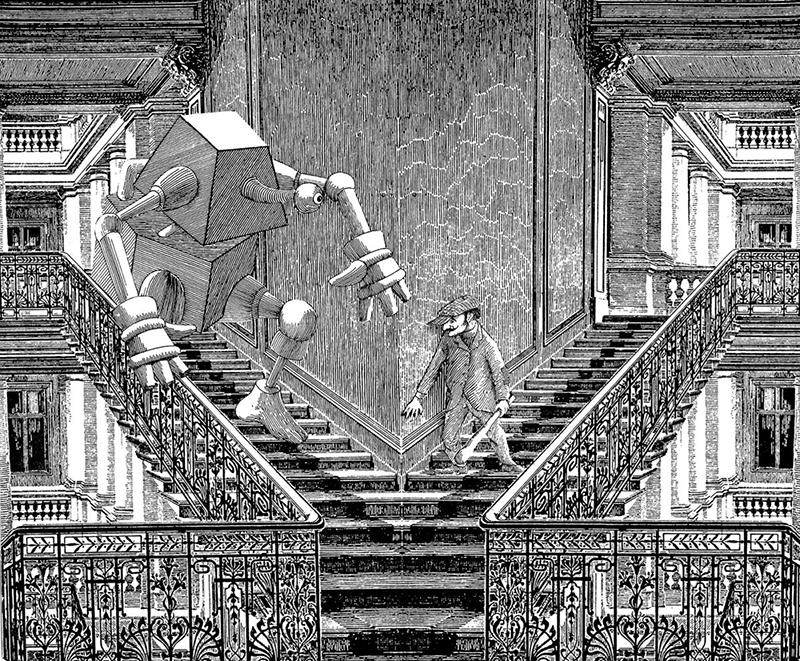

Definimos una máquina ultrainteligente como aquella que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre por muy listo que sea. Dado que el diseño de máquinas es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas incluso mejores; entonces habría, sin duda, una «explosión de inteligencia», y la inteligencia humana quedaría muy atrás. Por ello, la primera máquina ultrainteligente es el último invento que el hombre necesita crear, incluso contando con el supuesto de que la máquina sea lo bastante dócil como para decirnos cómo mantenerla bajo control.

De acuerdo con la caracterización que hace Nick Bostrom (Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, 2014), una IA sería una superinteligencia capaz de llevar a cabo mucho más rápidamente y cualitativamente mejor, en muchos órdenes de magnitud, todo lo que es capaz de hacer el cerebro humano. Para una inteligencia tan veloz, los acontecimientos del mundo material se producirían con una lentitud exasperante, de manera que, probablemente, preferiría trabajar con objetos digitales en lugar de interaccionar con tardígrados como los humanos. A grandes rasgos, los tres caminos que se pueden seguir para conseguir una IA son: la aceleración de los procesos evolutivos a través de la selección genética, la emulación del cerebro humano completo y la creación de una IA seminal, susceptible de aprender y de mejorar su propia arquitectura algorítmica. Mientras que en los dos primeros casos podemos esperar una cierta semejanza con la inteligencia humana, el último de estos caminos podría llegar a constituir una auténtica inteligencia alienígena. De hecho, cuando nos referimos al impacto de una IA hay que evitar, de entrada, el riesgo de incurrir en el antropomorfismo, ya que en muchos sentidos su emergencia equivaldría a introducir una nueva especie inteligente en el planeta, de unas dimensiones absolutamente inconmensurables con las de la inteligencia humana. Tal como señala el mismo Bostrom, «en lugar de pensar que una IA superinteligente es inteligente en el sentido en que habitualmente decimos que un genio científico es más inteligente que el ser humano medio, podría ser más adecuado pensar que una IA es inteligente como cuando decimos que un ser humano medio es inteligente en comparación con un escarabajo o un gusano.»